特定健診・特定保健指導について

TOP 〉 診療案内 〉 健康増進センター/看護外来 〉 特定健診・特定保健指導について

健康増進センター 特定健診・特定保健指導について

特定健診・特定保健指導は、40歳から74歳までの方が対象となります。

乱れた食生活や運動不足などにより引き起こされる生活習慣病は、今では日本人の死因の約6割、国民医療費の約3割を占める深刻な問題となっています。

年に一度の健診は、自分の健康を知る機会でもあり、生活習慣を見直す機会となります。 忘れずに受診し、保健指導の対象となった方は指導を受けることをお勧めします。

特定健康診査

健康増進センター 特定健康診査

特定健康診査は、医療保険者(健康保険組合、市町村国民健康保険組合、社会保険、共済組合など)が主体となって年に一回実施されます。

加入している医療保険者が指定する機関で受診することになりますので、医療保険者からの通知や広報などに注意しておきましょう。

特定健康診査のこれまでの健康診査との大きな違いは、腹囲の測定が加わったことです。 これは、内臓脂肪型肥満のリスクを判定するために行われます。また、喫煙歴や運動習慣など生活習慣に関する問診も行われ、メタボリックシンドロームの疑いのある方や予備軍の方を早期発見できるような健康診査の内容となっています。

基本的な特定健康診査

■ 問診

■ 身体計測 - 身長、体重、BMI、腹囲

■ 理学的所見 - 身体診察

■ 血圧測定

■ 血液化学検査 - 中性脂肪、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール

■ 肝機能検査 - AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)

■ 血糖検査 - 空腹時血糖、またはヘモグロビンA1c

■ 尿検査 - 尿糖、尿蛋白

BMIは、以下の計算式で示される肥満指数です。 BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)

腹囲は、一番細いウエスト部分ではなく、へその上を通る線上を測定します。

詳細な健診

医師が必要と判断した場合に実地致します。

■ 心電図検査

■ 眼底検査

■ 貧血検査

■ 腎臓の採血検査

特定保健指導

健康増進センター 特定保健指導

特定保健指導は、医療保険者(健康保険組合、市町村国民健康保険組合、社会保険、共済組合など)が主体となって年に一回実施されます。

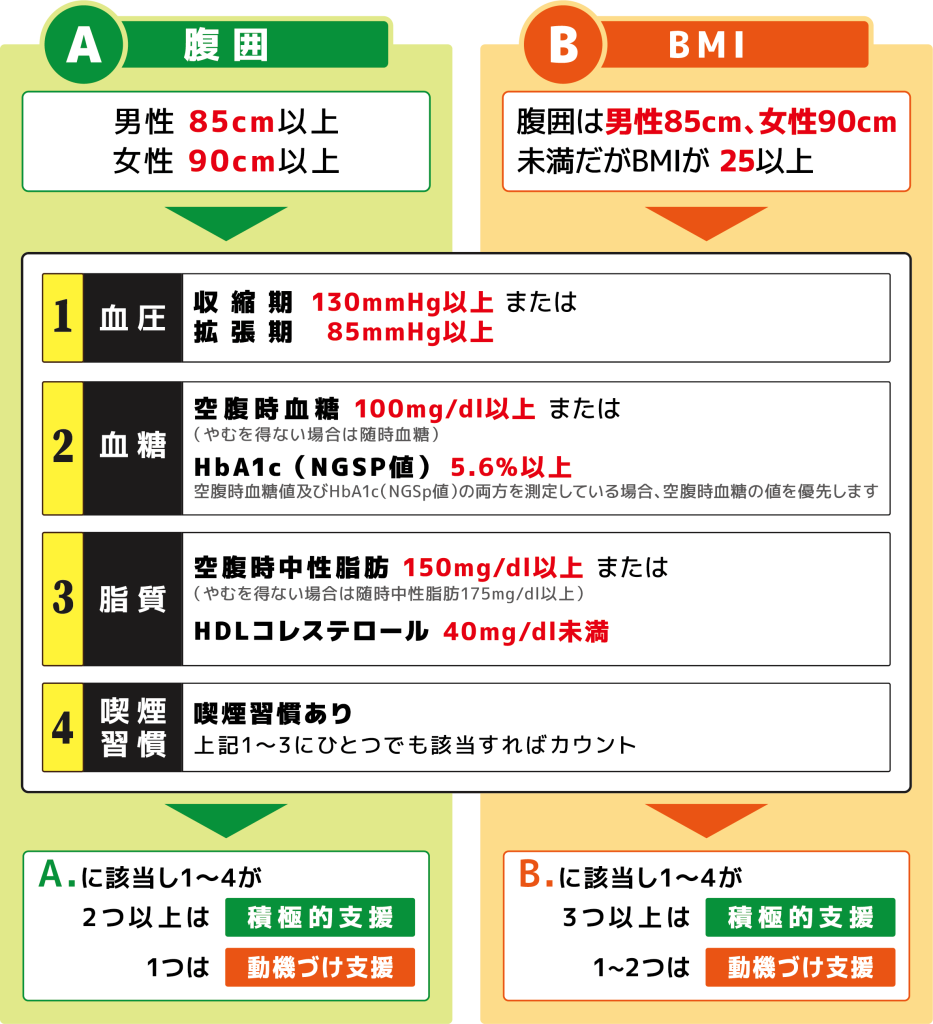

特定保健指導は、情報提供、動機づけ支援、積極的支援に分けられます。

動機づけ支援、積極的支援のグループにわけられた方は、医師、保健師、管理栄養士などから、生活習慣の改善のための特定保健指導を受けます。

情報提供は、受診した方全員に対して実施されます。

※服薬中の場合は、医療機関で保健指導を受けていると見なされ、(原則として)特定保健指導の対象となりません。

(特定健康診査の対象とはなります。)

あなたの健診後の特定保健指導グループは?

※ 65~74歳の方は積極的支援該当の場合も、動機づけ支援となります

※ 指導対象外:高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかで薬を服薬中、妊産婦、3か月内に保険資格を喪失される方